4 notas parciales sobre la representación del cuerpo en algunos films y videos extremos

Introducción. El cine empieza a pensar el cuerpo

Introducción. El cine empieza a pensar el cuerpo

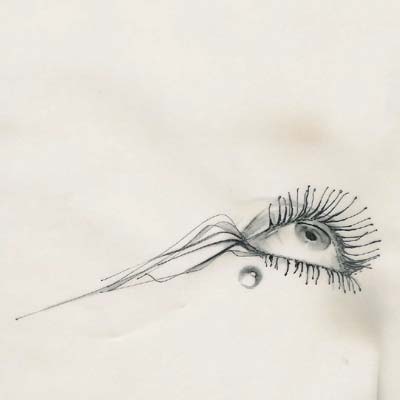

Unos ojos que observan. Una boca que gesticula. Unas manos que repiten mecánicamente una labor posible. Unas piernas que caminan, que huyen. Un torso vencido que delata su fatiga, su espera tal vez inútil. Un sexo hinchado, expectante. Un cuerpo humano íntegro plasmado en todas sus posibles variantes y configuraciones, en todas sus posiciones, sus actitudes, sus afecciones. Un cuerpo humano expuesto en su absoluta completud, o fragmentado en retazos que arrastran dificultosamente los rasgos de su humanidad. O también desfigurado, mutilado, violentado, devenido en una atroz fisonomía anómala que obliga a repensar el concepto físico de ‘lo humano’. Un cuerpo humano, y siempre, en cualquiera de sus disímiles representaciones, hasta en su ausencia, la sombra de la muerte acechando su integridad. Devorándolo con la lentitud propia de su trabajo irrevocable. El tiempo. Pensar un cuerpo humano en el cine es pensar el tiempo. El tiempo y la muerte.

El cine de la representación institucional jamás lo ha podido evitar. Pensar en la representación del cuerpo como eje fundamental de su desarrollo. En sus actitudes, sus acciones, sus gestos, sus palabras. El cuerpo funcional, absoluta e inevitablemente funcional, de la representación clásica, no representa sino la lógica de la producción. El cuerpo es un instrumento. Debe tener una utilidad en la empresa de la lógica narrativa. Es un obrero de la narratología, de la ficción institucionalizada. Sus acciones y reacciones, y sus palabras derivadas, no pueden sino adscribirse a una estructura presa de la fatalidad, de un destino determinado por el efecto condicionante de los géneros y el marketing. Ningún cuerpo, bajo ningún punto de vista, actuando bajo el influjo opresor de la representación clásica, podría eludir su inevitable funcionalidad, su rol en el tablero del juego dispuesto sobre la pantalla. En ese caso sería eliminado, ‘comido’ por las fichas oponentes del juego en cuestión. Muerto, por muerte natural o asesinado, o también exiliado, según el género que rija el juego. Pero muerto al fin. Una especie de lógica capitalista de la representación.

Acción y reacción, pero no de aquella que regía el devenir lógico de los personajes del clasicismo, sino una sana reacción virulenta frente a tal imposición, y en los tempranos años de su infancia el cine estalló en esquirlas que no eran sino formas de pensamiento. Y aquella supuesta pantalla-ventana al (falso) mundo se convirtió en pantalla-cerebro o pantalla-cerebro-mundo. Y pensó. Y en ese pensamiento del cine el cuerpo no fue ignorado. Allí, tal vez, empezó su largo y tal vez penoso derrotero en la historia de la representación cinemática (y esto, desde luego, no empezaba allí, sino que arrastraba su herencia genealógica, entroncada siempre la imagen cinematográfica en la historia de la representación visual).

Pensar un cuerpo en el cine, o mejor aún, su parte mas identificable, su signo particular identificatorio, el rostro, es pensar primero, inevitablemente en “La pasión de Juana de Arco”, de C.T.Dreyer (1928). Pasando ahora por alto las primeras aproximaciones vanguardistas, el emblemático film mudo de Dreyer, aún dentro de los cánones del cine industrial (aunque mal entendido en su estreno) es uno de los primeros intentos (¿el primero?) de liberar al cuerpo-rostro de sus límites funcionales. Aquí el rostro de Juana-Falconetti es violentado hasta exprimirlo, hasta extraer de sus facciones el ‘alma’ que la pantalla no exhibía sino en meros juegos de prestidigitación de feria a lo Melies. Ya no hay aquí coordenadas espacio-temporales identificables que limiten los gestos a la exposición de acciones determinadas, actualizables en un estado de cosas determinado; sino que el rostro ignora su pertenencia a un espacio concreto. Se libera para expresar su interioridad en un montaje de planos fragmentados inconexos. Un discurrir de imágenes focalizadas en facciones violentadas por el ojo de una cámara obscena. Juana, o su rostro mil veces visto desde todos los ángulos imaginables, se desprende de su rol funcional dentro del relato de su martirio para evocar su pasión más íntima, sus afecciones. Juana es, en realidad, su alma desnuda, un cuerpo anómalo que no sirve a la ficción más que para ser afección pura. Hasta su desaparición entre las llamas, final ineludible del derrotero de un rostro violentado hasta su ausencia.

En esta delineación insuficiente de los intentos cinematográficos de liberar al cuerpo de su rol mercantilista, podría desarrollarse también la figura esencial de Robert Bresson. En sus obras, son tal vez las manos fragmentadas, disociadas del cuerpo que las soporta, las que se liberan de las coordenadas útiles al discurrir de las acciones para convertirse también en rostro, en expresión de la interioridad, en ‘espejo del alma’, lugar común generalmente atribuido a los ojos. También Bergman, en sus obras más extremas. Miklos Jancsó cruzando el borde de la abstracción en sus fábulas militantes. Marguerite Duras elaborando la ausencia de los cuerpos en función de la palabra rectora, inevitable, contra un cine para ella insuficiente. Y entre muchos otros el ineludible J-L Godard, pero él, en su interminable programa de representación, es también parte de otra historia, o de otra parte de esta misma. La historia del video.

Más allá de esas propuestas radicales esbozadas dentro de los formatos del cine industrial, bastaría mencionar a las vanguardias históricas apropiándose del aparato cinematográfico para pensar en su furibunda vocación destructora de las formas institucionales. Allí, en los tempranos años 20, artistas provenientes de distintos movimientos estéticos y de distintas disciplinas incorporaron el cine a sus herramientas. Artistas como Walter Ruttman, Hans Richter, Viking Heggeling, y Fishinger, proponiendo en sus juegos de formas y movimientos la abstracción absoluta del llamado cine puro; o el primer Buñuel, Jean Cocteau, Man Ray y Antonin Artaud-Germaine Dulac sometiendo a los cuerpos al absurdo devenir onírico del surrealismo; Duchamp a la cabeza del furioso ‘sinsentido’ dadaísta; Fernad Leger y la desmantelación visual cubista. Todos ellos y algunos otros elaboraron nociones de representación, totalmente ajenas a aquella institucionalización narrativa de la imagen, en la que el cuerpo ya no se liberaba de sus ataduras de la narración clásica, sino que en cambio parecía no haber formado parte nunca de ella. Allí el cuerpo era un elemento más en un collage desmesurado que, en general, parecía ignorar lo ‘humano’ para adentrarse en las funciones específicas del material de base con que se trabajaba, la película.

Más allá de esas propuestas radicales esbozadas dentro de los formatos del cine industrial, bastaría mencionar a las vanguardias históricas apropiándose del aparato cinematográfico para pensar en su furibunda vocación destructora de las formas institucionales. Allí, en los tempranos años 20, artistas provenientes de distintos movimientos estéticos y de distintas disciplinas incorporaron el cine a sus herramientas. Artistas como Walter Ruttman, Hans Richter, Viking Heggeling, y Fishinger, proponiendo en sus juegos de formas y movimientos la abstracción absoluta del llamado cine puro; o el primer Buñuel, Jean Cocteau, Man Ray y Antonin Artaud-Germaine Dulac sometiendo a los cuerpos al absurdo devenir onírico del surrealismo; Duchamp a la cabeza del furioso ‘sinsentido’ dadaísta; Fernad Leger y la desmantelación visual cubista. Todos ellos y algunos otros elaboraron nociones de representación, totalmente ajenas a aquella institucionalización narrativa de la imagen, en la que el cuerpo ya no se liberaba de sus ataduras de la narración clásica, sino que en cambio parecía no haber formado parte nunca de ella. Allí el cuerpo era un elemento más en un collage desmesurado que, en general, parecía ignorar lo ‘humano’ para adentrarse en las funciones específicas del material de base con que se trabajaba, la película.Estas obras y estos autores tuvieron su descendencia en las distintas vertientes del cine experimental, desarrollado siempre al margen de aquella industria ‘fordista’ que seguía sometiendo a los cuerpos a la brutalidad de la productividad. Y es este cine, el de las expresiones radicales, el llamado por Jean Paul Fargier “videoarte minusválido”, el que tuvo también su descendencia en la tecnología de la televisión y el video a mediados de los años 60, donde los cuerpos lumínicos del cinematógrafo transmutan en señales eléctricas. Fisonomías en algunos casos ya inhumanas sometidas al arbitrio del avance tecnológico.

En video habrá, por cierto, aún rasgos de humanidad, pero también esta se perderá en la violencia ejercida por un medio técnico propicio para la desmesura, para el desmembramiento, para la pérdida, para la disolución, para la deformación, para la utilización de lo ‘humano’ ya no como parta actante de una narrativa espuria, sino para su incorporación en estructuras de pensamiento complejas en las que el cuerpo violentado es una cifra, un signo, un gesto funcional dentro estructuras pensantes que oscilan entre la sublimación de lo humano y su camino hacia la ruina.

No es este, desde ya, un campo fácil de abordar. La extensa e inabarcable multiplicidad de las diversas funciones asumidas por el cuerpo dentro de la imagen hacen de este tema un eje fundamental de la representación cinematográfica.

El video y el cine experimental, más las expresiones más radicales de las formas narrativas, exploran indefectiblemente esta problemática proponiendo funciones anómalas, derivando, como en los casos a tratar, en el desvanecimiento del cuerpo mismo como objeto de la imagen.

Gustavo Galuppo

Vera Baxter

My Space

R U T A · D E · T R A S N O C H E | Radio del Plata Rosario,

107.5 | Rosario | Sta. Fe | Argentina

107.5 | Rosario | Sta. Fe | Argentina

No hay comentarios:

Publicar un comentario